「ブルーオーシャン・レッドオーシャン・グリーンオーシャン」

日本初の「G20大阪サミット」が無事に閉幕しました。

6月28日、29日に渡って開催された格差への対処や気候変動、環境・ エネルギー問題について議論。

主要20カ国・地域の首脳会議が大阪南港のインテック大阪で行われ、高速道路や主要幹線道路は大規模な交通規制がひかれました。

一時はどうなる事かと心配をしましたが、日本人の国民性が現れたのかマイカー自粛が浸透し、スムーズに終了出来た事は、日本国民、大阪府民としてもとても誇りに思います。

G20首脳による「大阪宣言」では、焦点だった貿易分野について「自由で公正かつ無差別な貿易・投資環境を実現し、開かれた市場を保つために努力する」と言及。

特に注目を集めたプラスチックごみによる新たな海洋汚染を2050年までにゼロにする「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」なども盛り込まれました。

上記の「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」とは異なりますが、ブルー・オーシャンと聞いて”ビクッ”と反応をしてしまいました。

昨今、社内でもよく言っているフレーズ!“ブルーオーシャン戦略”の話をすることが多いので一層親近感がわきました。

もう一度、“ブルーオーシャン戦略”をおさらいしたいと思います。

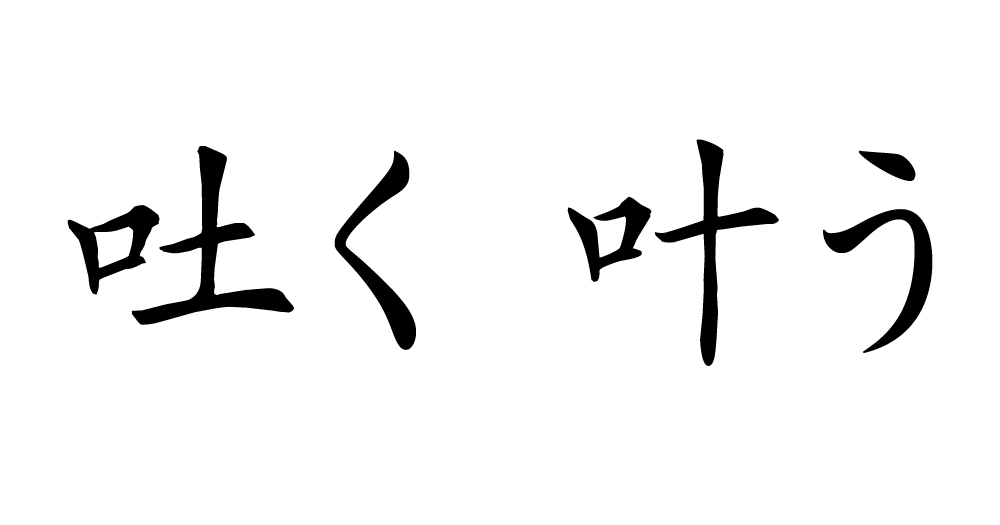

・ブルーオーシャンとは・・・競争の少ない青く澄んだ大海のような未開拓世界。

①競合が少ない ②ローコスト ③ハイリターン ④高付加価値

・レッドオーシャンとは・・・競争が激しく血で血を争う激しい既存市場世界。

①過当競争 ②コスト高 ③薄利多売 ④低付加価値

ブルーオーシャン戦略とは現時点で見えていないが潜在的に可能性のあるニーズを発見して、ニーズを満たす方法を独自に考え出すという定義があるそうです。

【例】昔の常識のお寿司市場は敷居が高くて時価などがあり、カウンターで食べる高級品でした。

それが、回転寿司の低価格100円寿司の登場により、家族連れでも寿司を食べに行く事が出来るようになりました。

今では寿司を食べに行くというと回転寿司が常識となりましたね。

その様に考えるとお寿司を“低価格で気軽に食べられる”というニーズが昔の時点では満たされていなかった。

そして家族でも安心して食べられると云う”ニーズ”を見事に発見し解決したのだと思います。

しかし、ブルーオーシャン戦略も最強ではありません。

最初は1社だけだったブルーオーシャンにも、必ず模倣事業者が現れ真似をします。

回転寿司もスシロー、かっぱ寿司、くら寿司などのさらに力の強い企業が出てきました。

いずれ必ず時が経てば、レッドオーシャンになるのは必然と考えるべきだと思います。

最強の経営戦略は難しいですが、常に攻めて行きながら、戦法を広めて勝率を高める事が重要だと感じています。

自社の強味を生かしながら資産を育て、季節戦略、エリア戦略,事業部戦略など強みを巧みに精査して深掘りすることが重要だと思います。

石油業界を取り巻く環境は年々厳しく、大手元売メーカーですら合併をせざるを得ない時代です。

その中で灯油市場も近年では、オール電化や気密性の高い住宅が増えており、燃料店、ガソリンスタンドが廃業に追い込まれています。

灯油市場は、まさしくレッド・オーシャンに当てはまる業界と言えます。

今のシューワ石油事業部の課題としては、今後どのようにして生き残るかです。

選択肢は3つ! ①撤退する ②ひたすらレッド・オーシャンで我慢する ③イノベーション(革新的・グリーンオーシャン)をビジネスを起こす。

もちろん正解は③です。

レッド・オーシャン事業からのプラスワンとしての考え方で、BCP事業との融合が出来ました。

新しい化学反応の起こすような革新的ビジネス(グリーンオーシャン)の開拓が必要不可欠であると思います。

その様に考えると既存のライバルとのレッドオーシャン競争に明け暮れるのではなく、そもそも競争相手がライバルと考えるのでは無くて、常に革新的ビジネスを意識しながらの戦略が必要だと。

常に先手を打ちながら変化対応力を持ったカメレオン経営が時代の流れだと思います。

常に常識にとらわれずに、非常識な目線で新たな市場を産み出せる企業体で行かなければ、今後の日本では生き残れないと思います。

社員の皆さんも、常に自社の強みとは何か?プラスワンでのお困りごとは何か?を常に考えて革新的・グリーンオーシャンビジネスを産み出して行きましょう!